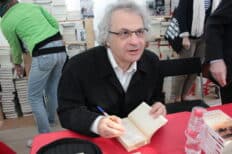

François Gemenne: « Les chercheurs aussi ont des choses à dire sur la société »

François Gemenne: « Les chercheurs aussi ont des choses à dire sur la société »

« Qui reconnaissons-nous comme nos semblables ? » À cette question, le chercheur liégeois François Gemenne, enseignant notamment à l’ULiège, à la Sorbonne et à Sciences-po Paris, répond dans son livre au titre interpellant On a tous un ami noir. Il y démonte de nombreux fantasmes concernant l’immigration et regrette qu’« en insistant sur la richesse de la diversité et des différences, on a oublié ce que l’on a en commun, notre humanité ».

Publié le

· Mis à jour le

–” En donnant comme titre à votre dernier ouvrage On a tous un ami noir, voulez-vous dire qu’il convient de distinguer ce qui relève l’individuel de ce qui est plus « structurel– ?

–” C’est l’excuse par excellence des racistes. Si, en chacun de nous, il y a une part de racisme contre laquelle il faut lutter, il existe aussi un racisme structurel dans nos politiques d’asile et d’immigration, et aussi dans la police, qu’il faut reconnaître pour pouvoir l’affronter. Étant en démocratie, nous en sommes aussi responsables. Et trop souvent, surtout en France, on s’abrite derrière de grands principes pour ne pas voir la réalité des choses.

–” Selon vous, être pour ou contre l’immigration est un faux problème. Plutôt que de la juguler, il faut l’organiser. Pourquoi est-elle un tel objet de fantasmes ?

–” Parce qu’elle touche à l’identité collective, à l’idée qu’un territoire est attaché à une population. D’où la volonté de maintenir une frontière la plus hermétique possible, ce qui est illusoire car les migrants passeront de toute façon. Et, a contrario, il est faux de croire que les ouvrir provoquerait un « appel d’air– . Les murs, les barbelés ne sont pas des signaux envoyés à ceux qui sont à l’extérieur, mais à l’intérieur. On n’a donc pas à être pour ou contre l’immigration. Comme le jour et la nuit, elle fait partie de l’ordre normal des choses. Y résister revient à créer des crises humanitaires.

–” Dès la première page du livre, vous vous définissez comme blanc, européen, hétérosexuel et « vaguement catholique ». Pourquoi est-il important de préciser ce dernier point ?

–” Parce que, dès que l’on parle d’immigration, surgit la question de l’islam. La religion revient sans arrêt, surtout après des attentats. Il me semblait important de préciser que mon point de vue est celui de quelqu’un d’archiprivilégié. Qui a la chance d’être d’une culture chrétienne assimilée à la culture dominante dans l’espace européen, contrairement à d’autres, qui ont des croyances différentes. Même si mes croyances religieuses sont parfois vacillantes.

–” Vous avez d’ailleurs voulu, à une époque, vous faire débaptiser…

–” Questionner toute une série de choses fait partie du processus normal à l’adolescence. La représentation de l’Église était alors beaucoup moins progressiste qu’aujourd’hui avec le pape François. N’être pas incarné par une figure tutélaire est d’ailleurs l’une des faiblesses de l’islam. Ce qui autorise différentes interprétations, y compris les plus radicales.

–” Vos parents étaient enseignants, latin-grec pour votre mère, français et espagnol pour votre père. Voilà pourquoi vous êtes devenu professeur ?

–” Non, je ne crois pas, ou alors inconsciemment. C’est un concours de circonstances. J’avais choisi des études de sciences politiques, ce qui, par contre, était très lié à mon milieu familial qui m’avait bercé aux débats et aux questions politiques. Je voulais devenir diplomate. L’université de Liège organisait des échanges avec certaines universités américaines, notamment celle de New York où je voulais aller et dont le programme concernait les questions de migrations et de diversités. Je me suis donc mis à m’intéresser à ce sujet pour convaincre les profs de m’y envoyer. Cela a marché et j’ai

suivi ce programme que j’ai trouvé tout à fait fascinant. Lors

de cette année new-yorkaise, j’ai fait un stage à la

représentation belge auprès des Nations unies.

Nous étions l’année du 11 septembre, l’activité diplomatique était particulièrement intense. Et pourtant, ce stage m’a convaincu que je n’étais pas fait pour ce métier. La Belgique étant un petit pays, la voix de ses diplomates compte assez peu, sauf sur certains dossiers. Et surtout, je trouvais insupportable de devoir attendre les consignes de Bruxelles et de ne jamais pouvoir s’exprimer librement. À mon retour, comme j’ai eu de très bonnes notes, ce qui était en fait très facile, j’ai pu recevoir une bourse du FNRS pour un doctorat que j’ai consacré à la question des migrations climatiques.

–” Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ?

–” Le fruit du hasard. Dans les locaux de l’ONU, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur en panne avec Enela

Sopoaga, l’ambassadeur des Tuvalu. Il m’a expliqué que sa petite île du Pacifique sud, l’un des États les plus plats du monde, risquait d’être submergée par la hausse du niveau des mers, entraînant une catastrophe humanitaire. En 2004, quand j’ai commencé ma thèse, c’était un sujet de niche. Il n’y avait pas beaucoup d’études à son propos et le changement climatique apparaissait encore comme un problème d’environnement qu’on allait pouvoir régler avec des solutions techniques. Les gens pensaient même que je parlais des migrations animales, des oiseaux et des saumons. Mais lorsque je l’ai terminée, cinq ans plus tard, l’année du sommet de Copenhague, la question des impacts humains liés à ces changements était partout. J’ai ainsi été sollicité de tous côtés et je n’en suis plus jamais sorti.

–” Enfant, vous étiez intéressé par la défense de l’environnement ?

–” À l’école primaire, on avait un petit journal, Le cri de la nature, que l’on vendait dans la cour de récréation. Un journal d’écologie naïve, de défense des animaux. À l’époque, j’étais surtout concerné par les espèces en danger. Cette question me touche moins aujourd’hui. Je n’ai pas de rapport contemplatif à la nature, les balades en forêt m’ennuient, je suis incapable de différencier un chêne d’un platane. Je suis davantage sensible aux questions d’égalités liées à l’environnement, de justices sociale et environnementale, du droit des plus vulnérables à vivre dignement et en bonne santé.

–” Cette sensibilité aux autres, vous la tenez de votre enfance ou elle est venue plus tard ?

–” Elle était très importante dans ma famille, un milieu chrétien de gauche, et elle a sans doute structuré ma pensée. Le scoutisme a également joué un rôle extrêmement important dans ma vie.

–” Votre pensée a-t-elle aussi été construite par vos lectures ?

–” Mes lectures étaient très méthodiques. Je lisais les oeuvres complètes d’un auteur que j’aimais. Ainsi, j’ai lu tout Dumas, pourtant c’est long ! Tout Jules Verne, dont ses romans tout à fait dispensables. Ou tout Agatha Christie, y compris les enquêtes plus laborieuses des deux agents secrets Tuppence et Tommy Beresford. En revanche, au grand désespoir de mon père, et c’est très honteux de l’avouer, je suis passé complètement à côté de monuments de la littérature, comme Camus ou Céline. Mais je sais que je les lirai un jour. En attendant, je suis passé à la littérature contemporaine avec, par exemple, des auteurs britanniques comme Jonathan Coe ou Nick Hornby, dont j’ai évidemment tout lu.

–” À dix-sept ans, vous êtes allé en Palestine, à dix-huit, peu après la fin de la guerre, en Bosnie. Par envie de découvrir le monde ?

–” J’ai eu très tôt une sorte de conscience cosmopolite. L’idée que nous appartenons tous au même monde, que les frontières sont des divisions assez artificielles des populations, a forgé ma conviction que les gens sont partout pareils. Je suis effectivement allé dans des endroits où je n’aurais jamais laissé mes enfants mettre les pieds. En Bosnie, je me trouvais dans des chars de l’OTAN partis déminer des mines antipersonnel. Ce n’était pas par goût du risque, je suis d’un naturel assez froussard. Mais j’ai la conviction inébranlable qu’il ne peut rien m’arriver, d’être fondamentalement chanceux, qui tient peut-être à mon statut de privilégié. J’ai un optimisme chevillé au corps qui me pousse, dans toute circonstance, à croire que tout va bien se passer.

–” Cet optimisme explique pourquoi vous vous méfiez des collapsologues ?

–” Je pense que l’idée selon laquelle les choses vont s’effondrer est en réalité un formidable alibi pour ne rien faire. Soit, vous attendez, par fatalisme, que l’effondrement arrive. Soit, dans une réaction égoïste, vous construisez un bunker autour de vous et vous ne vous tracassez que de votre propre survie.

–” Ce peut être aussi un appel à un sursaut.

–” Ce pourrait en effet nous inciter à prendre des mesures urgentes et radicales. Le problème est qu’il n’existe pas,

aujourd’hui dans le monde, une majorité démocratique prête à l’accepter. Voyez par exemple les micro-mesures prises en Belgique pour essayer de réduire la place de la voiture, les levées de boucliers que provoque l’affaire du Bois de la Cambre ou l’aménagement d’une piste cyclable sur un grand axe routier à Bruxelles. On ne peut pas forcer les gens à aller contre leur volonté. S’ils choisissent d’aller à la catastrophe, qui serions-nous pour les en empêcher au nom d’un intérêt que peut-être ils ne perçoivent pas ? Il y a encore un gros travail à faire en termes de conviction pour que se dégage une majorité démocratique sur ce sujet, qui permettrait de prendre des mesures radicales et de changer de modèle de société. Et je suis parfois inquiet de voir des écologistes prêts à imposer de force certaines mesures.

–” Pendant deux ans, de 1989 à 1991, vous avez fait partie du cabinet de José Daras, ministre Ecolo des Transports et de l’Énergie dans le gouvernement wallon. Vous referiez de la politique ?

–” À cette époque, Ecolo participait pour la première fois à un gouvernement. On avait l’impression de pouvoir changer les choses. Mais c’était aussi très frustrant. Je me souviens de dossiers sur lesquels on avait travaillé pendant des semaines, mais qu’en Conseil des ministres, José Daras ne pouvait pas défendre et qui passaient à la trappe. Cette frustration est l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas envie de faire de la politique, qui reste un métier peu épanouissant sur le plan humain. On doit faire des arbitrages et plaire aux gens, tout en étant sans cesse critiqué. D’un autre côté, à trente-neuf ans, je pense être trop jeune. Représenter les gens, décider à leur place, est une grosse responsabilité. Et je ne pense pas avoir la maturité, la sagesse ou le recul nécessaire pour cela. À contre-courant d’une idée répandue, je défends « l’âgisme– . S’il y a aujourd’hui autant de crispations, une telle radicalisation des positions qui rend difficile le débat, je pense que c’est parce que le personnel politique devient de plus en plus jeune, donc impulsif. Et enfin, je me demande toujours où je suis le plus utile à la société. Et, pour le moment, j’ai encore l’impression de l’être dans la recherche et l’enseignement. N’étant affilié à aucun parti, je peux parler à davantage de monde sans être soupçonné de défendre une chapelle.

–” Raison pour laquelle on vous voit ou vous entend souvent dans les médias, en France et en Belgique ? Notamment à LN24 où, tous les jeudis matin, vous débattez avec Théo Franken, ou dans l’émission de radio Matin Première ?

–” Je considère qu’il s’agit d’une partie essentielle de mon travail, y compris en allant dans des émissions plus de

divertissement. Il est très important, pour moi, de parler à tous les publics pour montrer que les chercheurs ont des choses à dire sur la société, qu’il n’y a pas que les politiques. La recherche est en effet en prise avec les débats publics et les grands enjeux du monde. Je crois beaucoup au pouvoir de la connaissance et de la science comme forces de transformation du monde. â–

François GEMENNE, On a tous un ami noir, Paris, Fayard, 2020. Prix : 17,75€. Via L’appel : – 5% = 16,87€ (en réimpression pour le moment).

François GEMENNE, Dis, c’est quoi l’immigration ? Waterloo, La Renaissance du Livre, 2020. Prix : 12,90€. Via L’appel : – 5% = 12,26€.

Propos recueillis par Michel PAQUOT