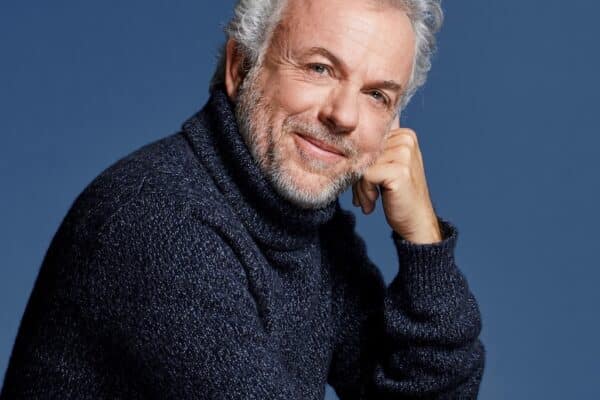

Frédéric Lenoir : « Nous avons besoin de mythes »

Frédéric Lenoir : « Nous avons besoin de mythes »

Dans « L’Odyssée du sacré », fruit de trente-cinq années de recherches, Frédéric Lenoir retrace l’aventure spirituelle de l’humanité, de la préhistoire à nos jours. Tout en se demandant, avec des philosophes et scientifiques, pourquoi l’humain est un animal spirituel et religieux.

Publié le

· Mis à jour le

— Vous écrivez que le sentiment du sacré est né de la crainte et de l’émerveillement. De quelle façon ?

— Ce qui les relie, c’est le mystère. La naissance est un émerveillement, la mort, une crainte, et il y a chaque fois les mêmes interrogations : d’où vient-on ? Où va-t-on ? C’est, d’après Einstein, cette émotion devant le mystère de la vie qui a donné naissance à la science, à l’art et à la religion.

— Pourquoi les hommes ont-ils été d’abord animistes ?

— Avant d’être une croyance, le sacré est une expérience, une émotion, un sentiment, un ressenti. Il est dès lors logique que la première religion de l’humanité soit liée au vécu des premiers hommes qu’est la nature. Ils découvrent qu’ils peuvent vivre en communion avec un monde invisible, l’esprit des animaux. Les croyances viendront beaucoup plus tard, lors de la sédentarisation, lorsque seront inventés les dieux et déesses de la cité. On ne sera plus dans l’expérience.

— Justement, pourquoi ces croyances sont-elles liées à la sédentarisation ?

— En se sédentarisant, les humains survivent grâce à l’agriculture et à l’élevage qui ne nécessitent plus de communiquer avec l’esprit des animaux. Ils ont besoin de la fécondité et de la fertilité. Ils inventent des dieux et déesses pour les aider à survivre en leur envoyant la pluie quand ils en ont besoin, en favorisant la fécondité des troupeaux, etc. Il existe un dieu pour chaque besoin humain. La mentalité religieuse, c’est faire des offrandes à ces entités supérieures en échange de leur soutien et de leur protection. Selon Freud, les dieux sont là pour répondre à des besoins fondamentaux. S’il n’a pas totalement tort, il oublie cependant une chose essentielle : la religion, ce n’est pas que de la croyance, c’est aussi de l’expérience, du vécu, de l’émotion. On peut être bouleversé par une expérience du sacré sans que cela réponde à un besoin en particulier.

— Comment arrive le Dieu unique ?

— Il est le fruit d’un processus de rationalisation. Les humains vont penser que le ciel, monde des dieux, doit fonctionner comme la terre. Et vu que, sur celle-ci, il y a un roi ou un empereur, il doit exister un dieu supérieur aux autres. C’est ce que l’on appelle l’hénothéisme. L’évolution sociale va ainsi modifier la religion. Ce dieu supérieur se nomme Zeus, Amon, etc. Et, progressivement, les hommes en viennent à croire que les autres dieux n’en sont peut-être pas. C’est la théorie d’un principe unique qui a créé des êtres intermédiaires. Les Hébreux vont reprendre cette idée. Pour Abraham, Yahvé est un dieu parmi d’autres. C’est Moïse qui affirme qu’il n’y en a qu’un seul. Mais, chez eux, le polythéisme et le monothéisme vont cohabiter pendant des siècles.

— Pourquoi, comme on le voit dans la seconde partie de votre ouvrage, les philosophes se sont-ils toujours intéressés à la religion ?

— Parce qu’ils se demandent pourquoi l’être humain est un être spirituel qui se pose des questions. Ils proposent trois types de réponses. Selon les philosophes de l’Antiquité, c’est parce que l’humain possède une part de l’esprit divin. À l’opposé, les matérialistes du XIXe siècle pensent que c’est par peur de la mort que les hommes s’inventent un monde invisible, un Dieu bon. Et, entre les deux, d’autres philosophes disent que les religions sont nées du vécu et non de la croyance.

— Et qu’en est-il de la recherche de sens ?

— Elle peut être liée à l’expérience ou simplement au besoin de donner du sens aux choses. Nous sommes le seul être vivant à le faire. C’est peut-être pour cela que nous avons créé des religions. Notre intelligence abstraite nous permet d’inventer de grands récits, de croire en des mondes invisibles. On a besoin de se relier au monde par notre imagination. Yung disait que l’on a besoin de mythes, ce que prouve le succès de saga mythologique comme Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc.

Propos recueillis par Michel PAQUOT

Frédéric LENOIR, L’Odyssée du sacré, Paris, Albin Michel, 2023. Prix : 24,60€. Via L’appel : – 5% = 23,37€.