La critique de l’anthropocentrisme

La critique de l’anthropocentrisme

En centrant son attention sur lui-même, l’homme moderne s’est coupé de ce qui donne sens à l’univers.

Publié le

· Mis à jour le

Lors d’une réunion à Berlin sur le changement climatique, en juillet 2022, António Guterres, Secrétaire général de l’ONU, affirmait que, face à la crise écologique actuelle, « nous avons le choix : une action collective ou un suicide collectif. Tout est entre nos mains ». C’est là reconnaître le caractère anthropologique de cette crise, qui est une dimension de la période actuelle de l’évolution de l’univers qu’on a appelée l’anthropocène. Il est en effet évident que le comportement des humains est, dans une large mesure, à l’origine des transformations de la planète Terre ayant la crise actuelle comme conséquence.

Dans sa réflexion sur l’écologie globale, dans son encyclique Laudato sí, le pape François mène plus loin l’analyse de la situation. Dans un chapitre intitulé Les racines humaines de la crise écologique, il développe une critique de l’anthropocentrisme moderne à la lumière de la vision biblique de la création.

L’HOMME, GARDIEN DE LA CRÉATION

On trouve, au premier chapitre de la Genèse, l’ordre donné à l’homme de « remplir la terre et de la dominer ». Ce texte, diront les spécialistes, appartient à la source sacerdotale. Une branche de la tradition chrétienne y a vu une présentation de l’homme comme seigneur et maître absolu de l’univers et de toutes les créatures. Dans le deuxième chapitre du même livre, dépendant de la source yahviste, l’homme est appelé à « cultiver le sol et à le garder ». Alors que le mot hébreu traduit par « cultiver » signifie travailler, labourer, retourner, le mot traduit par « garder » signifie protéger, préserver, veiller, prendre soin. Cette tradition affirme une relation de sujet à sujet, entre les êtres humains et la nature.

Pour François, la responsabilité de l’homme à l’égard de la Terre, loin de conduire à un anthropocentrisme despotique à l’égard de tous les autres êtres créés, invite à respecter les lois de la nature et les équilibres entre tous les êtres créés. Cette vision affirme la valeur et la dignité propres de chaque chose, en elle-même, et non en relation avec l’être humain. Elle n’implique nullement la subordination de toutes les créatures animées ou inanimées à l’homme.

L’IRRUPTION DES LUMIÈRES

Lorsque l’homme a allumé les lumières pour contempler la beauté de l’humain, il a oublié le reste de la création. La conséquence en fut l’inauguration d’une nouvelle ère, l’anthropocène, révélant le risque d’extinction de la vie sur Terre. L’homme se percevant comme sujet est devenu tellement absorbé par sa science qu’il ne remarque même plus que la sienne fait aussi partie des espèces menacées. L’anthropocentrisme est un engouement narcissique de la race humaine, risquant la même fin que celle du personnage du mythe. L’homme moderne doit réapprendre à voir se refléter dans le miroir de l’étang, non seulement sa propre image, même celle du ciel, là-haut, et de tous les êtres d’ici-bas.

Pour décrire la crise de l’anthropocentrisme moderne, le pape François cite l’un de ses maîtres à penser, Romano Guardini, pour qui l’être humain « n’a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable ni qu’elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans suppositions préalables, objectivement, sous la forme d’un espace et d’une matière pour une œuvre où l’on jette tout, peu importe ce qui en résultera ».

Puisque “tout se tient”, l’encyclique voit une relation entre la situation écologique et l’ordre social, entre la vulnérabilité des pauvres et la fragilité de la terre. Il considère inséparables la préoccupation pour la nature et la justice à l’égard des petits ; inséparables aussi l’engagement social et la paix du cœur. Et, puisque les inégalités affectent des pays entiers, il est urgent de repenser les relations internationales avec, à l’horizon, une solidarité sans frontières se substituant è la globalisation de l’indifférence.

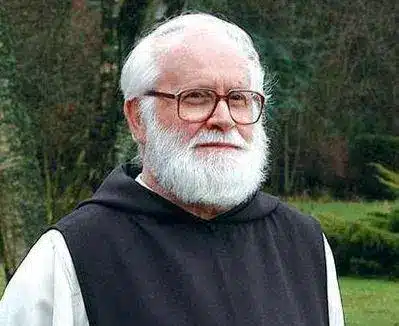

Armand VEILLEUX, Moine de l’abbaye de Scourmont (Chimay)