Faire tribu, un challenge essentiel

Faire tribu, un challenge essentiel

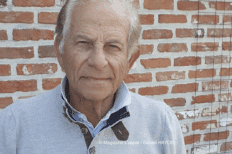

La société favorise de plus en plus un individualisme souvent débridé, forçant pratiquement à vivre dans un monde qui isole. Hugo Paul, parti en immersion au cœur de communautés diverses, estime que “faire tribu” peut renouer avec la puissance du collectif.

Publié le

· Mis à jour le

« Si tu n’arrives pas à penser, “marche” ! si tu penses trop, “marche” ! Si tu penses mal, “marche” ! » Autrement dit : « Je marche donc je pense. » C’est pourquoi, à la recherche d’un art de vivre ensemble, afin de se mettre en retrait du monde pour mieux y trouver sa place, Hugo Paul s’est mis en marche (en solitaire) avec l’intention, écrit-il, « de fluidifier mes pensées et partir à la source de nos dynamiques collectives et découvrir de nouvelles manières de coopérer dans un monde en pleine mutation. Seules les pensées qu’on a en marchant valent quelque chose ». Et partant, au fur et à mesure de son périple, tenter de définir ce qu’est “faire tribu”. Comme il le retrace dans un livre, Faire tribu, 365 jours d’exploration pour renouer avec la puissance du collectif dans un monde qui nous isole, il est parti s’immerger au sein de communautés diverses : un monastère, chez le dernier peuple autochtone d’Europe, une école dans la forêt, un refuge pour exilés…

PRIE ET TRAVAILLE

Il a notamment été accueilli dans l’abbaye de Lérins nichée sur l’île Saint-Honorat, au large de Cannes. « Je retrouve ici les fondements de la règle de saint Benoît écrite au sixième siècle : Ora et labora, prie et travaille, explique-t-il. Autrement dit, se relier à Dieu pour cultiver un monde fraternel et solidaire. »Faire tribu, en fait, demande malgré tout un cheminement progressif. Que ce soit un groupe d’amis, une association ou encore, des collègues avec lesquels on travaille. Quels que soient des collectifs qui peuvent avoir une influence directe sur les vies de chacun.

Envie de lire la suite ?

Découvrez nos offres d’abonnement…

Vous aimez le contact du papier ? Vous aimez lire directement sur Internet ? Vous aimez les deux ? Composez votre panier comme bon vous semble !