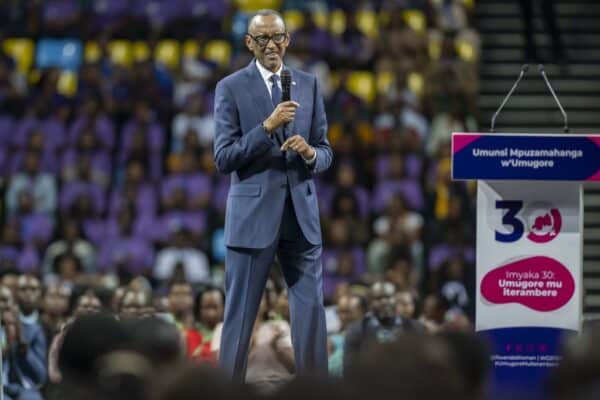

Le Rwanda de Paul Kagame à la veille des élections

Le Rwanda de Paul Kagame à la veille des élections

Au moment où le président rwandais a commémoré les trente ans du génocide qui a ensanglanté son pays, plusieurs livres jettent une ombre sur le personnage et sur ses exactions en République Démocratique du Congo. Alors qu’il se représente à l’élection présidentielle de juillet.

Publié le

· Mis à jour le

Venu d’Ouganda, Paul Kagame et son parti, le FPR (Front Patriotique Rwandais), ont pris le pouvoir au Rwanda en 1994, au terme du génocide qui a fait entre huit cent mille et un million de victimes parmi les Tutsi, mais aussi dans les rangs des Hutu d’opposition et avec l’exécution de dix Casques bleus belges. L’homme fort de Kigali a commémoré le trentième anniversaire de cette tragédie en avril dernier en présence d’actuels et anciens chefs d’État, mais en l’absence du président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi. Tout en annonçant sa candidature aux élections présidentielles du 15 juillet prochain, couplées avec un scrutin législatif.

POUR UN QUATRIÈME MANDAT

C’est un quatrième mandat de sept ans que l’homme fort du pays, élu par 90% des votants en 2003, 2010 et 2017, voudrait entamer à 66 ans, grâce à des amendements constitutionnels controversés qui lui ont déjà permis d’obtenir son mandat précédent. Il pourrait ainsi gouverner jusqu’en 2031. La commémoration d’avril a été, pour lui, l’occasion de s’afficher comme celui qui a supprimé la distinction entre Tutsi et Hutu datant de l’époque coloniale, tout en ayant réduit la pauvreté et développé le pays, comme l’ont régulièrement relevé les différentes chancelleries, les institutions financières internationales et les médias. Mais, en parallèle, des groupes de défense des droits humains et d’autres associations l’accusent de gouverner dans un climat de peur, d’emprisonnements, d’exécutions et de départs en exil, y compris parmi les membres ou proches du FPR, son propre parti.

L’absence remarquée du président Tshisekedi lors de la commémoration est liée au fait que le Rwanda est présent en RDC, dans un climat de violences et avec le concours des combattants du Mouvement du 23 mars (M23), en vue d’acquérir des minerais à exporter pour la fabrication des téléphones portables et ordinateurs (voir l’article sur le Carême de partage dans L’appel de mars). Le président congolais est venu depuis dénoncer à Bruxelles l’accord passé entre son petit voisin et l’Union européenne à propos de ces minerais. De Kinshasa, Hadja Labib, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement fédéral sortant, s’est jointe aux pays qui ont demandé au Rwanda de cesser son soutien au M23, parlant de violation de l’intégrité territoriale.

VIOLENT ET MANIPULATEUR

Des auteurs d’enquêtes fouillées, mais aussi des Tutsi de la diaspora, dressent de Paul Kagame le portrait d’un leader très militaire, peu démocratique, voire même dictatorial. C’est le cas de Judi Rever, journaliste canadienne autrice de Rwanda. L’éloge du sang. À la fois primé au Canada et contesté, ce livre débute en RDC à la recherche de réfugiés rwandais dispersés après l’attaque, en 1986, menée par l’armée de leur pays et par des groupes rebelles congolais. Il se poursuit dans le Rwanda d’après 1994 en dépeignant la politique d’infiltration du FPR de Kagame en RDC, visant à massacrer des Hutu, mais aussi des Tutsi.

De même, le journaliste et écrivain franco-congolais Déo Namujimbo, qui a vécu à Bukavu, dans l’est de RDC, les invasions rwandaises de 1986 et 1988, ainsi que Françoise Germain-Robin, ex-grand reporter au journal français L’Humanité, ont publié La grande manipulation de Paul Kagame. Basé sur des témoignages de victimes et de différents acteurs, ainsi que sur les souvenirs du coauteur, cet ouvrage revient aussi sur les trente dernières années du Congo-Kinshasa et du Rwanda, avec leurs crimes de guerre et contre l’Humanité dans lesquels Kagame semble impliqué. Il apparaît qu’il n’est pas pour rien dans l’étouffement de rapports de l’ONU à ce sujet et qu’il est devenu l’homme lige des pays occidentaux dont il défend les intérêts en Afrique. L’essai contient en préambule La justice ne se négocie pas du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, et a comme épilogue le cri de colère de Pierre Laurent, vice-président du Sénat français, à propos du rapprochement entre Macron et Kagame, visant à faire oublier le soutien que Mitterrand apporta au régime rwandais renversé en 1994.

À l’instar de Judi Rever, les deux coauteurs ont figuré, en mars à Bruxelles, parmi les lauréats du prix Victorine Ingabire Umuhoza du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, du nom de cette Rwandaise revenue dans son pays pour se présenter contre Kagame à l’élection présidentielle de 2010. Ce geste lui a coûté huit ans de prison, mais ne l’a pas empêché de continuer son combat démocratique. En recevant ce prix, Françoise Germain-Robin a indiqué que Déo Namujimbo et elle-même s’étaient engagés dans leur livre « au titre un peu provocateur », après la sortie du film L’Empire du silence de Thierry Michel (présenté dans L’appel), afin de rétablir la vérité des événements vécus dans la région des Grands Lacs depuis les années 1990. En cause, les horreurs des conflits qui ont précédé le génocide de 1994, le génocide lui-même et ses suites qui ont « jeté sur les routes sept millions d’êtres humains qu’on n’arrive plus ni à nourrir ni à protéger des épidémies, comme la Croix rouge et l’ONU le crient à la face du monde, dans une situation aussi horrible et inadmissible que celle des Palestiniens de Gaza ».

Signalons également le livre de Philippe Denis, Le génocide des Tutsi et les Églises rwandaises. Entre deuil et déni. Son auteur, historien et frère dominicain belgo-sud-africain, y analyse l’attitude de l’Église catholique, la plus importante et la plus complexe du Rwanda, ainsi que celle de l’Église presbytérienne. Elles ont demandé publiquement pardon en décembre 1996 pour leur silence durant le génocide.

ET DEMAIN ?

À l’approche des élections au Rwanda, il semble que les feux soient au vert pour que Kagame se voie reconduit comme chef d’État, bénéficiant aussi de voix parmi la majorité hutue de la population. Il va donc sans doute continuer à diriger son paysd’une main de fer, tout en développant son économie avec des appuis d’États étrangers et l’arrivée de migrants envoyés par la Grande-Bretagne, selon un récent accord conclu à Londres, mais dont la légitimité a été contestée tant à l’ONU qu’au Conseil de l’Europe.

Reste à se demander ce qu’il en est exactement de la réconciliation entre tous les Rwandais. Elle avait été prônée avant, pendant et après le génocide par le Hutu et théologien catholique Laurien Ntezimana et par le Tutsi abbé Modeste Mungwarareba, lauréats du prix Pax Christi international en 1998. Mais il faudrait peut-être aussi s’inquiéter du risque de vengeance parmi les Hutu et de la poursuite de livraisons d’armes à quelque régime que ce soit qui sera à l’avenir au pouvoir à Kigali…

Jacques BRIARD

Judi REVER, Rwanda, l’éloge du sang, Chevilly-Larue, Max Milo, 2020. Prix : 24,90€. Via L’appel : – 5% = 23,66€.

Françoise GERMAIN-ROBIN et Déo NAMUJIMBO, La grande manipulation de Paul Kagame, Paris, Arcanes 17, 2023. Prix : 23,2€. Via L’appel : -5%= 21,85€.

Philippe DENIS, Le génocide des Tutsi et les Églises rwandaises. Entre deuil et déni, Paris, Karthala, 2024. Prix : 30€. Via L’appel : – 5% = 28,50€.