Pleurer, un droit pour tous

Pleurer, un droit pour tous

Dans la culture d’hier et dans celle d’aujourd’hui, les larmes et les pleurs sont présents, même si leur rôle et leur pertinence se sont chargés de sens différents. Pour qui, pour quoi pleure-t-on ? Qui peut ou non verser des larmes ?

Publié le

· Mis à jour le

On ne compte pas les citations qui contiennent les mots pleurer et larmes. Pleurer comme une Madeleine. Avoir des larmes de crocodile… Un proverbe gaélique dit que les larmes qui coulent sont amères, mais plus amères encore sont celles qui ne coulent pas. L’Antiquité avait la larme facile. Les héros grecs d’Homère pleuraient, tout comme César devant ses soldats. Dans la Bible, on dénombre près de trois cents occurrences de ce thème.

Dans l’étude Pleurs bibliques, on peut lire que « presque tous les héros de la foi ont versé, à un moment donné ou à un autre, des larmes. C’est le cas d’Abraham, Joseph le patriarche, Esaü, Jacob, Job, Saül, David, Anne la maman de Samuel, Samuel. Esdras et Néhémie pleureront sur les ruines de Jérusalem. Ont aussi versé des larmes les apôtres Pierre et Jean, Marie de Magdala, quand elle voit le tombeau vide du Seigneur, Jaïre, Paul, et encore bien d’autres ».

Un cantique affirme que ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Selon, l’Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Dans le texte des Béatitudes, Jésus déclare heureux ceux qui pleurent. Lui aussi, verse des larmes. Notamment, à l’annonce du décès de son ami Lazare. Et personne ne trouve cela bizarre. C’est donc que la sensibilité qui va jusqu’aux larmes était de mise tant pour les femmes que pour les hommes. On mesure le contraste de ce tableau rempli d’émotion avec l’image d’un Dieu impassible véhiculée par une certaine tradition religieuse.

RAVALER SES LARMES

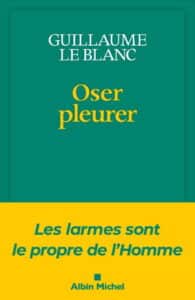

Dans son essai Oser pleurer, le philosophe Guillaume Le Blanc questionne le fait de pleurer et s’interroge sur sa signification existentielle et philosophique. Il opère plusieurs distinctions qu’il développe largement, comme celle qui existe entre les larmes et les pleurs, entre les larmes solitaires et les larmes solidaires. À propos de ces dernières, il souligne qu’on ne pleure pas que dans son coin. Les larmes ne sont pas un abandon à la fatalité, un signe de faiblesse ou de résignation. Elles peuvent être une critique de l’injustice qui en est la cause. Elles montrent leur dimension contestataire et émancipatrice. « Les pleurs implorent. Implorer vient du latin implorare, répertorié au XIIe siècle avec le sens de demander avec des larmes. »

Beaucoup pensent encore que les larmes sont une affaire de femmes. Dans l’imaginaire collectif, ces manifestations sont souvent assimilées à un manque de contrôle de soi, à de la faiblesse, de la résignation. Autant de caractéristiques soi-disant dévolues à la femme. Voilà un postulat sur lequel s’est appuyée l’éducation masculine de la génération des aînés et qui continue d’être un marqueur culturel. Certains discours persistent à prôner le ravalement des larmes, sous prétexte que les hommes ne pleurent pas. Or, aujourd’hui, les manières et les pensées sont en train de changer, observe le philosophe.

DES LARMES GENRÉES

Pour cerner le phénomène de la « genrification » des larmes et les stéréotypes qui en découlent, un recours à l’histoire s’avère instructif. Des sources littéraires, médicales, judiciaires, des journaux intimes, des traités de savoir-vivre ou des manuels d’éducation révèlent qu’au XVIIIe siècle, on versait facilement des larmes en public. Il existait une « mode des larmes ». Chez les bourgeois, on voulait ainsi manifester de la sensibilité et un sentiment d’humanité, par contraste au modèle de cour qui imposait de maîtriser ses émotions. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, on a préféré pleurer dans le secret et la pudeur. Ensuite, les larmes commencent à devenir suspectes et l’on souhaite mettre de l’ordre dans ce que l’on juge être des débordements typiquement féminins. Les larmes, disait-on, sont le signe de leur faiblesse ou de leur volonté de manipuler les hommes.

Ainsi, informe Guillaume Le Blanc, ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on a établi une frontière de genre pour les larmes. On a cantonné les pleurs à la sphère privée et aux femmes, en excluant les hommes de ce type de sensibilité. Des rôles précis ont été assignés : aux femmes, la sensibilité dans l’espace privé ; aux hommes, la virilité et l’impassibilité dans l’espace public. Ce clivage s’est volatilisé grâce notamment aux mouvements d’émancipation féministes. L’évolution des relations de genre a rendu aux hommes le droit de redevenir des pleureurs.

Chantal BERHIN

Guillaume LE BLANC, Oser pleurer, Paris, Albin Michel, 2024, 17,90 € – petiteecolebiblique.fr